বন্দুকটা নামাও, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই : শাহবাজ বলল।

বন্দুক নামাতে পারব না, বন্দুক ছাড়া আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই : সিদ্দিকী প্রত্যাখ্যান করল।

এই কথা বলেই সে গুলি চালিয়ে দিল। গুলিটা গিয়ে লাগলো শাহবাজের বুকের বাম দিকে। তার বুক পকেটে একটা একশ টাকার নোট ছিল। নোটটা রক্তে ভিজে গেল। ওখানেই মারা গেল শাহবাজ।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল সিদ্দিকীর। জেলে সে খুব নম্র আচরণ করত সহবন্দিদের সঙ্গে। সবাই জানত, সিদ্দিকী খুনের আসামী। এখানে অধিকাংশই খুনের আসামী।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে গেল সিদ্দিকী। সে জেলে বসেই ভেবে নিয়েছিল প্রথমে কোথায় তাকে যেতে হবে। জেলে সময়ের অভাব নেই।

জেল থেকে বেরিয়ে সে শাহবাজের বাড়ি এলো। শাহবাজের দুটো ছোট মেয়ে আর বৌ। বিয়ের প্রস্তাব দিল শাহবাজের বৌকে। মেয়েটা রাজি হয়ে গেল। তারা বিয়ে করে অন্য একটা শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করল। ছোট দুই মেয়ে তাদের সঙ্গেই আছে।

একটা কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় যোগ দিল সিদ্দিকী। উপার্জন বেশি নয়, তবে তা দিয়ে তাদের চলে যেত। ছোট মেয়েদুটোকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। তারা বিনুনি করে স্কুলে যায়। নতুন বাবাকে তারা মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়। তবে এই লোকটাই যে তাদের বাবার খুনী তা তারা জানত না। তাদের মা কখনও বলেনি।

শাহবাজের একটি ছোট ভাই ছিল। মেধাবী ছাত্র, কিন্তু দাদা খুন হয়ে যাবার পর তার পড়াশুনা আর হল না। সে সব সময় খুঁজে বেড়ায় তার দাদার খুনীকে। একটা মস্তানবাহিনীর সে এখন সক্রিয় সদস্য।

সিদ্দিকীকে একদিন আর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাতে বাড়ি এলো না। তার বদলে বাড়ি এলো শাহবাজের ছোট ভাই। ভাবীকে বলল, জিনিসপত্র গোছাও, আমরা দেশে ফিরে যাব।

শাহবাজ-সিদ্দিকীর বৌ দেবরের কথা মতো সব বাঁধাছাদা করে রাতের অন্ধকারে দুই মেয়ের হাত ধরে দেবরের সঙ্গে পথে নামলো। মেয়েদুটো শুধু জিগেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

তাদের মা বলল, জানি না।

শাহবাজ-সিদ্দিকীর বৌ দেবরের কথা মতো সব বাঁধাছাদা করে রাতের অন্ধকারে দুই মেয়ের হাত ধরে দেবরের সঙ্গে পথে নামলো। মেয়েদুটো শুধু জিগেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

তাদের মা বলল, জানি না।

শাহবাজের ছোট ভাইয়ের নাম শাহনওয়াজ। শাহনওয়াজ ভাবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। দেবরের প্রস্তাবে সে রাজি হয়ে গেল। তারা বিয়ে করল। শাহনওয়াজের মা বৌকে তেমন সহ্য করতে পারে না। ঝগড়া লেগেই থাকে। ছোট মেয়েদুটোকে আবার স্কুলে ভর্তি করা হল। তারা বিনুনি নিজেরা বাঁধতে শিখে গেছে।

শাহবাজ - সিদ্দিকী - শাহনওয়াজের বৌ জরির কাজ করতে শুরু করে একটা কারখানায়। একজনের সঙ্গে আলাপ হল তার কারখানায়। শাহনওয়াজের আয় নেই বললেই চলে। সে কিছু করে না। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। সে একটা সন্তান নিতে চেয়েছিল, তার বৌ রাজি হয়নি। রোজ ঝগড়া হয় তাদের। মেয়েদুটো দুলে দুলে ছড়া মুখস্থ করে। এতে শাহনওয়াজ আরো রেগে যায়।

জরির কাজ করে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করে ফেলে বৌটা। আরও কয়েক বছর কাজ করে এক নাগাড়ে। তারপর এক রাতে শাহনওয়াজকে খুন করে দুই মেয়েকে নিয়ে সেই বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গেল দূরের এক শহরে। এখানে কেউ তাদের খুঁজে পাবে না। তবে ইতিমধ্যে, শাহনওয়াজকে একটা বাচ্চা উপহার দিতে হয়েছে তাকে। তার এখন দুই মেয়ে এক ছেলে।

ছেলের নাম রেখেছে শাহরিয়ার।

ছেলের নাম রেখেছে শাহরিয়ার।

অনেক অনেক বছর পরের কথা। শাহরিয়ার আঠারো বছরের যুবক। ভীষণ রাগি আর জেদি। খুনী রক্ত বইছে তার শিরায়। কীভাবে সে জানতে পেরে যায় যে, তার বাবাকে খুন করেছে তার মা। আর তার যে দুই দিদি তারা তার বড় কাকার মেয়ে। সে নিজের মাকে খুন করে। দুই দিদিকে এক দালালের হাতে তুলে দেয়। কোনো টাকা নেয় না।

পুলিশ অফিসার (থানার মেজবাবু) শোনাচ্ছিলেন এই সব কাহিনি। এই অব্দি বলার পর সিগারেট ধরালেন। দৃষ্টি উদাস।

আমি বলি, একটা পরিবারই তো পুরো শেষ হয়ে গেল! কী লাভ হল!

তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনার দাদা যদি খুন হয়ে যায়, আপনি কী করবেন?

আমি চুপ করে রইলুম। একটা গান্ধীবাদী উত্তর দেব কিনা ভাবছি, তখন আমার মনে হল আমি কিন্তু সত্য গোপন করছি, যা করতে চাই তা না বলা মানে শুধু ফেক করা না, আমি কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতেই পারলাম না, যা করার অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবই, শুধু আপাতত ভালো মানুষ সেজে মিথ্যে কথা বলব, এই তো!

মেজবাবুকে বললাম, পরে একদিন এর উত্তর দেব আপনাকে, আজ যাই।

আমি বলি, একটা পরিবারই তো পুরো শেষ হয়ে গেল! কী লাভ হল!

তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনার দাদা যদি খুন হয়ে যায়, আপনি কী করবেন?

আমি চুপ করে রইলুম। একটা গান্ধীবাদী উত্তর দেব কিনা ভাবছি, তখন আমার মনে হল আমি কিন্তু সত্য গোপন করছি, যা করতে চাই তা না বলা মানে শুধু ফেক করা না, আমি কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতেই পারলাম না, যা করার অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবই, শুধু আপাতত ভালো মানুষ সেজে মিথ্যে কথা বলব, এই তো!

মেজবাবুকে বললাম, পরে একদিন এর উত্তর দেব আপনাকে, আজ যাই।

তার মানে আপনিও সহজ সরল কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, তাই তো? তিনি ঘড়ঘড় করে হাসলেন।

আমি উত্তর না দিয়ে শুধু জিগেস করলাম, সেই বন্ধুটার কী হল?

মেজবাবু বললেন, চা খান একটু, বলছি।

তিনি আমাকে বসিয়ে রাখলেন। এটা তার মজা। পুলিশদের কাছে কত রকম গল্প থাকে। যে গল্পগুলো শুনলে আমাদের রক্ত শুকিয়ে যায়, সেই গল্পগুলোও তাদের কাছে মজাই। এ তাদের ডেইলি জব। এখান থেকে তাদের উপরি আয়। সেদিক থেকেও তা মজার।

একজন ঢ্যাঙা কালো মতো লোক ঘরে ঢুকলেন চা নিয়ে। পরনে লুঙ্গি, চেক শার্ট, চুল পাকানো। বাম হাতটাতে একটু অসুবিধা আছে বলে মনে হল।

মেজবাবু বললেন, শাহজাদা, বসো ।

সে লোকটা মেঝেতেই বসে পড়ল। দেখে বোঝা যায় এভাবেই বসতে সে অভ্যস্ত। লুঙ্গিটা জড়িয়েমড়িয়ে দুই পায়ের মাঝখানে গুঁজে নিল ডান হাত দিয়েই। তার বাম হাত বিশেষ কাজ করে না।

আমি ইশারায় মেজবাবুকে বলতে চাইলাম, ইনি কে?

তিনিও ইশারায় বলতে চাইলেন, বসোই না।

বলো শাহজাদা, তোমার গল্প বলো : মেজবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন।

একজন কনস্টেবল দরজার বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছে দেখে মেজাজ চড়িয়ে মেজবাবু বললেন, এখন লকাপে পুরে রাখো, রাতে কথা বলব।

মিনমিন করে কনস্টেবল বললেন, স্যার, মেয়ে কেস।

মেয়ে কেস! ভাবনায় পড়লেন মেজবাবু : রেপ-টেপ নাকি?

না স্যার, বৌকে পিটিয়েছে : কনস্টেবল বললেন।

ধুর শালা, আটকে রাখ —আটকে রাখ, পারলে দুটো রুল বাড়ির গুঁতো দিয়ে রাখ। শালা, প্রেম করবে, বিয়ে করবে, ছানাপোনা নেবে মৌজ করে, তখন কে আটকায়, তারপর বৌ পেটাবে, মেরে আগে মুতিয়ে দে, তারপর দেখছি। মেজবাবু থামলেন।

তাঁর উগ্র মুখ মুহূর্তের মধ্যেই শান্ত : তো, শাহজাদা, বল তোর গল্প বল।

মেজবাবুর মেজাজ তিরিক্ষি দেখে জড়সড় হয়ে বসল শাহজাদা। তার চোখ বড় বড়। খুব রোগা শরীরে এত বড় চোখ মানায় না। সে বলতে শুরু করল :

সে পরের বৌ, আমি জানতাম। একই পাড়ায় থাকি। সবাই সব জানে, এ তো আর শহর নয়। আমার সঙ্গে জরির কারখানায় কাজ করতে আসত। ওর নাম ছিল মরিয়ম। মরিয়মের দুই মেয়ে, এক ছেলে। কাজ করত ঠিকই, কিন্তু সব সময় মন মরা থাকত। আমি একদিন যেচে আলাপ করি। ও একটাই ছাপা শাড়ি পরে রোজ আসত। পরা বলে না তাকে, জড়ানো বলে।

আমি একদিন একটা শাড়ি কিনে তাকে উপহার দিতে গেলে সে নিতে চায় না। বলে, বাড়িতে স্বামী - শাশুড়ি আছে। আমি বুঝতে পারি, শাড়িটা সে নিতে চায় কিন্তু ভয় পাচ্ছে। সে আমাকে জিগেস করে, কেন তাকে শাড়িটা দিতে চাই।

ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এটা না কোনো দয়া আর না কোনো ভালোবাসা —এটা উপহার, —শুধু উপহার।

আমি একদিন একটা শাড়ি কিনে তাকে উপহার দিতে গেলে সে নিতে চায় না। বলে, বাড়িতে স্বামী - শাশুড়ি আছে। আমি বুঝতে পারি, শাড়িটা সে নিতে চায় কিন্তু ভয় পাচ্ছে। সে আমাকে জিগেস করে, কেন তাকে শাড়িটা দিতে চাই।

ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এটা না কোনো দয়া আর না কোনো ভালোবাসা —এটা উপহার, —শুধু উপহার।

ইতিমধ্যে কনস্টেবলটা আবার দরজার ফাঁকে মুখ বাড়ায় : স্যার, গৌতমবাবু এসেছেন।

সে কি গৌতমবাবু! কখন এলেন! চা দিয়েছিস? আসছি আসছি : বলে প্রায় দৌড় লাগালেন মেজবাবু। বললেন, একটু বসুন, আসছি।

ঘরের মধ্যে বসে আছি আমি আর শাহজাদা। সে-ই বলল, নিশ্চয়ই বখরা দিতে এসেছে।

আমি জিগেস করলাম, কে এই গৌতমবাবু? বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে।

কেউকেটা! হ্যাঁ, কেউকেটাই! শালা তোলাবাজ, সে আবার বাবু, ওফ্! খাতির দেখলে পোঁয়া চুলকোয়। কে যে পুলিশ বাল বোঝাও যায় না মাঝে মাঝে।

আমি চুপ করে যাই। কে এই শাহজাদা, কী তার গল্প, আমাকেই বা শোনানো হচ্ছে কেন তা না জেনে মন্তব্য করা ঠিক না। চুপ করে গালে হাত দিয়ে সিলিং ফ্যানের গড়িমসি করে ঘোরা দেখি। শাহজাদা বগল চুলকোচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে এসে নিজের টেবিলের সামনে এসে বসলেন মেজবাবু। তার মুখ খুশি খুশি। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। বেশ লম্বা সিগারেট। দামী।

খোশমেজাজে বললেন, তো শাহজাদা, আবার শুরু করো তোমার গপ্পো।

মেজাজ ভালো থাকলে তুই হয়ে যায় তুমি। এই যেমন এখন হল আর কি। মেজবাবুই একদিন বলছিলেন, মেজাজ ভালো থাকলে লকাপে ডিমভাজিও দেওয়া হয়। প্রশাসন মেজাজে চলে।

গপ্পো শুরু করার আগে বলে নিই, আপনার উত্তরটা কিন্তু এখনও পাইনি : আমার দিকে লক্ষ করে বললেন : তাড়াহুড়ো নেই, তবে ভেবে চিন্তে দিলে কিন্তু হবে না, আমি তাৎক্ষণিক ইন্সটিঙ্ক্টটা জানতে চাই, যাইহোক, বলো শাহজাদা।

আরও কয়েক মাস পরে বৌটা বলল, আমাকে নিয়ে পালাতে পারবে? আমার দুটো মেয়ে আর একটা ছেলেও আছে, পারবে? শাহজাদা বলতে শুরু করল : আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেলাম এই প্রস্তাবে। কোথায় নিয়ে যাব তাকে, তার পরিবার আছে, তারা ভীষণ খুনে প্রকৃতির, আমাকে মেরেই ফেলবে। এ কীভাবে সম্ভব!

তারপরও বললাম, যাবো, কোথায় যেতে চাও বলো?

তাকে দেখলে যে কারও মায়া হবে স্যার। এরকম জীবন সে পেল কেন, আমি তাই নিয়ে ভাবতাম। আল্লাহ কি চান আমি তার জন্যে একটু সুখের বন্দোবস্ত করি? কিন্তু আমার সামর্থ্য কতটুকু! ক্ষমতাই বা কী! জানতাম, তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া মানে আমার মৃত্যু। ওর বর ঠিক খুঁজে বের করে আমাকে খুন করবে কারণ এর আগেও সে খুন করেছে। কিন্তু লাশ খুঁজে মেলেনি বলে তার শাস্তি হয়নি।

তাকে দেখলে যে কারও মায়া হবে স্যার। এরকম জীবন সে পেল কেন, আমি তাই নিয়ে ভাবতাম। আল্লাহ কি চান আমি তার জন্যে একটু সুখের বন্দোবস্ত করি? কিন্তু আমার সামর্থ্য কতটুকু! ক্ষমতাই বা কী! জানতাম, তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া মানে আমার মৃত্যু। ওর বর ঠিক খুঁজে বের করে আমাকে খুন করবে কারণ এর আগেও সে খুন করেছে। কিন্তু লাশ খুঁজে মেলেনি বলে তার শাস্তি হয়নি।

বৌটাকে আবারও জিগেস করলাম, কোথায় যেতে চাও বলো? কোনো অচেনা শহরে?

সে বলল, ইসলামপুর।

ইসলামপুর! ইসলামপুর কেন? আগে কি ওখানে গিয়েছিলে? আমি জানতে চাই।

সে শুধু ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে বলে, না।

তাহলে অন্য কোনো শহরে চলো যাই : তাকে চুপ করে থাকতে দেখে শেষে বলি, আচ্ছা ঠিক আছে, ইসলামপুরেই চলো।

ইসলামপুরে এসে দেখি ছোট মেয়েদুটো তাদের খেলার সঙ্গী পেয়ে গেছে। কত দিন পর যেন তাদের সঙ্গে দেখা। মরিয়মকেও অনেকে চিনতে পারছে। আমি একটু অবাকই হলাম। ও কি আগে এখানে এসেছে! এত জানপেহচান হল কেমন করে! আমি কাজ খুঁজতে শুরু করলাম। তবে সন্দেহটা গেল না।

একদিন মেয়েদুটোকে জিগেস করে সব জানতে পারি। এই শহরে তারা আগে কয়েক মাস ছিল। ঘটনাচক্রে, যে পাড়ায় আমরা উঠেছি সেই পাড়ায়। তারপর যা শুনলাম তাতে আমার ভয় গলায় উঠে এলো।

মেজবাবু শাহজাদাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বাকি গপ্পো পরে, আগে চা নিয়ে আয়, আর পারা যাচ্ছে না। এক গল্প এতবার বলবার পরও এত এনার্জি কোত্থেকে পাস বল তো? যা ভালো করে দু কাপ চা নিয়ে আয়।

শাহজাদা মেঝে থেকে ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল চা আনতে। মেজবাবু আমার দিকে তাকালেন। জানি, তিনি সেই প্রশ্নটি করবেন —করলেনও। আমি হলে কী করতাম —প্রতিশোধ, না ক্ষমা?

আমি এবার বললাম, এখনই যদি জানতে চান আর এখনই যদি আমাকে উত্তর দিতে হয় তাহলে বলব ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না, আমি প্রতিশোধ নিতাম।

মেজবাবু শুধু মুচকি হাসলেন। তিনি কি এই উত্তরটাই চাইছিলেন? আমি যে কপটতা করিনি তাতে কি তিনি খুশি হয়েছেন? নাকি আমাকেই অপরাধী ভাবতে শুরু করেছেন —কে জানে!

চা নিয়ে ঢুকতেই শাহজাদাকে মেজবাবু বললেন, মেঝেতে নয়, তুই এই ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারটাতে বস, তারপর বল বাকি ঘটনা।

শাহজাদা ইতস্তত করছে দেখে ধমক দিলেন মেজবাবু। সে উপায়ান্তর না দেখে আমার পাশের চেয়ারে আড়ষ্ঠ হয়ে বসে শুরু করল তার গল্প :

মেয়েদুটোর কাছে জানতে পারি আগে যে লোকটার সঙ্গে এই পাড়ায় তারা এসেছিল তার নাম সিদ্দিকী। সিদ্দিকী ভালোবাসতো তাদের। তাদের মাকেও সে ভালোবাসতো। তাদের স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু একদিন সব গোলমাল হয়ে যায়। তাদের নতুন বাবা আর ফিরে আসে না। তার বদলে বাড়িতে হাজির হয় তাদের কাকা। তার নাম শাহনওয়াজ। এবং তাদেরকে জোর করে দেশের বাড়িতে নিয়ে চলে যায়।

রাতে কাজ থেকে ভয় ভয় করে বাড়িতে ফিরি। মরিয়ম তা যেন দেখে না।

মরিয়মকে একদিন বললাম : আমি সব জেনে গেছি।

সে নির্বিকার ভাবে বলল : কী জেনে গেছো? জানার আছেটা কী যা তুমি জানো না।

আমি সবটা জেনে গেছি। সবটা আমার খুব ভয় করছে : বলি।

মরিয়ম যেমন কষ্ট সহ্য করতে পারে, তেমনই কষ্ট দিতেও পারে। সে আমার কথায় পাত্তা দেয় না। আমাকে টেনে বিছানার মধ্যে নিয়ে যায়। সব কথা এখানে শেষ।

অনেক বছর আমরা ওই শহরে কাটালাম। আমাদের ছেলে শাহরিয়ার বড় হয়ে উঠল। সব বেশ থিতিয়ে এসেছে। শাহরিয়ার খুব মেধাবী, বাধ্য। স্কলারশিপ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করল। আমরা একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলাম।

হঠাৎ একদিন রাতে শাহরিয়ার বাড়ি ফিরে মাকে মারতে আরম্ভ করল। আমি বাধা দেওয়ায় আমার বাম হাতে পড়ল শক্ত লাঠি। সেই থেকে আমার বাম হাত নষ্ট হয়ে গেল। মরিয়মকে পিটিয়ে মেরেই ফেলল ছেলেটা। আমি পালিয়ে গেলাম সেই রাতেই। পরে শুনলাম, বোন দুটোকে দালালের হাতে তুলে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ থেমে শাহজাদা বলল, মরিয়মকে আমি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

কিছুক্ষণ থেমে শাহজাদা বলল, মরিয়মকে আমি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

আমি বলে উঠলাম : ও, আপনিই তাহলে জরির কারখানার সেই লোক?

এবার মেজবাবু বললেন, বাকিটা আমি বলি। শাহজাদা এর পর মস্তান দলে যোগ দেয়। ওর কাছে সব সময় তখন পিস্তল থাকত। আমিই ওকে সেই নোংরা ডেরা থেকে তুলে এনে থানার মধ্যে একটা চা দোকান করে দিই। তারপর থেকে ও এখানেই আছে। কিন্তু ওর দোকান খুঁজলে এখনও একটা আধটা পিস্তল আপনি পাবেন। কী শাহজাদা, ঠিক বলছি কিনা?

শাহজাদা চোখ নীচু করে টেবিলের উপর ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানের ছায়া দেখে।

এইবার আসল কথা বলি, বলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন মেজবাবু : আপনি কি জানেন শাহরিয়ার এখন কোথায়? আপনার জানার কথাও নয়। শাহরিয়ার এখন এই শহরেই থাকে। এবার আমি শাহজাদাকে একটা প্রশ্ন করব। আচ্ছা, শাহজাদা, তুমি কি শাহরিয়ারকে ক্ষমা করে দিয়েছো, না প্রতিশোধ নিতে চাও?

শাহজাদা বেশ দৃঢ় ভাবে বলল : আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

মেজবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যেন অনেক জটিল কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে দিয়েছেন এবং আমাদের মনস্তত্ত্বের অমীমাংসিত কোনো বিষয়কে উদ্ঘাটন করে ফেলেছেন সাবলীল ভাবে।

আমি বললাম : শাহজাদা, তুমি যদি বন্দুকটা ফেলে দাও, তাহলে আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি।

সে বেশ কেঠো গলায় বলল : বন্দুক ছাড়া আমার আর বিশ্বস্ত বন্ধু নেই, কেউ হবেও না, আমাকে ক্ষমা করবেন।

শাহজাদা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল : স্যার, যাই তাহলে?

আমি বললাম : শাহজাদা, তুমি যদি বন্দুকটা ফেলে দাও, তাহলে আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি।

সে বেশ কেঠো গলায় বলল : বন্দুক ছাড়া আমার আর বিশ্বস্ত বন্ধু নেই, কেউ হবেও না, আমাকে ক্ষমা করবেন।

শাহজাদা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল : স্যার, যাই তাহলে?

বেশ তৃপ্তি নিয়ে মেজবাবু বললেন : এসো।

দরজা অব্দি গিয়ে ফের ফিরে এলো শাহজাদা নামের লোকটা। তারপর ইতস্তত করে বলল : একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাচ্ছি না স্যার, জিজ্ঞেস করব?

মেজবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন : কী প্রশ্ন?

—মরিয়ম সব জেনেশুনে কেন আমাকে ইসলামপুরেই নিয়ে গিয়ে উঠল?

এই প্রশ্ন শুনে দারোগা সাহেব একেবারে থমথমে হয়ে গেলেন। মনোবিদ্যার সব অধ্যায়গুলো আবার যেন তিনি শুরু থেকে পড়তে শুরু করেছেন।

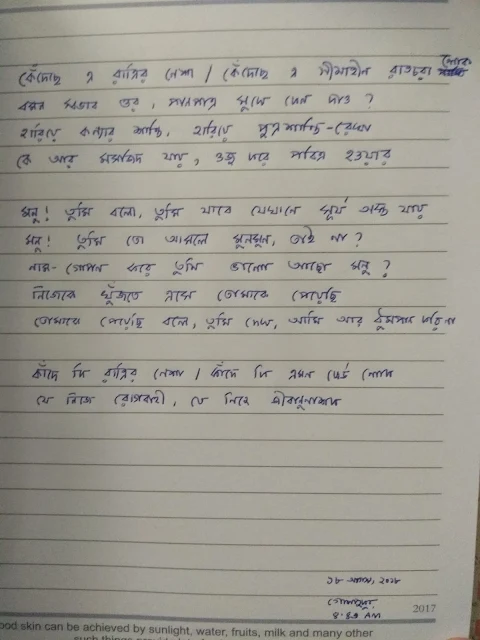

জিয়া হক